日本の7月は、梅雨明けから本格的な夏へと移行する時期であり、高温多湿な気候が特徴です。この時期の気候とそれに伴う生活環境の変化は、私たちの胃腸に様々な影響を及ぼし、多くの人が胃腸の不調を訴える原因となります。本稿では、7月の気候と生活環境が胃腸に与える影響について、具体的な要因を挙げながら詳細に解説します。

1.高温多湿による影響

7月の日本の気候を語る上で避けて通れないのが「高温多湿」です。この気候条件は、胃腸に直接的・間接的な悪影響をもたらします。

・体温調節機能への負担と消化機能の抑制

高温環境下では、私たちの体は体温を一定に保つために多量の汗をかくことで熱を放出しようとします。この体温調節機能に多くのエネルギーが消費されるため、相対的に消化器系へのエネルギー供給が減少します。具体的には、消化器系への血流が減少し、消化酵素の分泌も低下しやすくなります。その結果、胃腸の働きが鈍り、食物の消化吸収が滞り、食欲不振、胃もたれ、消化不良といった症状を引き起こしやすくなります。

・水分・電解質のアンバランス

多量の発汗は、体内の水分だけでなく、ナトリウム、カリウムといった電解質も失わせます。水分補給が不十分であったり、冷たい飲み物ばかりを摂取したりすると、体内の水分と電解質のバランスが崩れてしまいます。特に、冷たい飲み物は胃腸を直接冷やし、消化機能をさらに低下させる要因となります。電解質バランスの乱れは、胃腸の蠕動運動に影響を与え、便秘や下痢の原因となることがあります。

・ 細菌・ウイルス繁殖と食中毒のリスク増加

高温多湿な環境は、細菌やウイルスが非常に繁殖しやすい条件を整えます。

食品の保存状態が悪かったり、調理時の衛生管理が不十分であったりすると、食中毒のリスクが格段に高まります。

7月は食中毒の発生件数がピークを迎える時期であり、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌O157、カンピロバクターなどの細菌による食中毒が多発します。食中毒は、激しい吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱といった症状を伴い、胃腸に甚大なダメージを与えます。

2.冷房による影響

猛暑を避けるために不可欠な冷房も、使い方次第では胃腸に悪影響を及ぼします。

・自律神経の乱れ

外気の暑さと室内冷房の急激な温度差は、体温調節を司る自律神経に大きな負担をかけます。自律神経は、交感神経と副交感神経のバランスによって全身の機能をコントロールしており、消化吸収も例外ではありません。冷房による急激な体温変化は、自律神経のバランスを崩し、胃腸の働きを不安定にさせます。これにより、胃酸の分泌異常、胃腸の蠕動運動の乱れが生じ、胃もたれ、膨満感、便秘、下痢などの不調を招きやすくなります。特に、冷え性の人は冷房による影響を受けやすく、胃腸の症状が悪化しやすい傾向にあります。

・体の冷えと血行不良

冷房の風が直接体に当たったり、設定温度が低すぎたりすると、体表が冷やされます。これにより、末梢血管が収縮し、胃腸への血流が悪くなります。血流が悪くなると、消化酵素や栄養素の運搬が滞り、消化機能がさらに低下する可能性があります。内臓が冷えることで、胃腸の動きが鈍くなり、不快な症状を引き起こします。

3.食生活の変化による影響

7月は気候の変化に伴い、食生活にも変化が生じやすくなります。

・冷たい飲食物の過剰摂取

暑さから逃れるために、冷たい飲み物(ジュース、アイスコーヒー、ビールなど)や冷たい食べ物(アイスクリーム、かき氷、冷やし中華、そうめんなど)を摂取する機会が増えます。これらを過剰に摂取すると、胃腸が直接冷やされ、消化酵素の働きが鈍り、消化不良や胃もたれ、腹痛、下痢などを引き起こしやすくなります。特に、一気に大量の冷たいものを摂取することは、胃腸に大きな負担をかけます。

・食欲不振と偏った食事

夏バテにより食欲が低下し、さっぱりとしたものばかり食べたり、麺類やパンなどの炭水化物に偏った食事になったりすることがあります。栄養バランスの偏りは、胃腸の健康を維持するために必要なビタミン、ミネラル、食物繊維などの不足を招き、胃腸の機能を低下させます。また、簡単な食事で済ませようとして、加工食品やインスタント食品が増えることも、腸内環境を悪化させる要因となります。

4.生活リズムの乱れによる影響

7月は、日中の暑さだけでなく、夜間の寝苦しさも胃腸に影響を与えます。

・睡眠不足

熱帯夜などで寝苦しい日が続くと、睡眠の質が低下し、睡眠不足になりがちです。睡眠は、体を休ませ、修復する重要な時間であり、自律神経のバランスを整える上でも不可欠です。睡眠不足は、自律神経の乱れを招き、胃腸の働きに悪影響を及ぼします。胃腸の不調だけでなく、疲労感の蓄積、集中力の低下、免疫力の低下など、全身の不調につながります。

・夏バテ

前述の要因(高温多湿、冷房、食欲不振、睡眠不足)が複合的に作用することで、私たちの体は「夏バテ」の状態に陥りやすくなります。夏バテは、全身の倦怠感、食欲不振、思考力の低下、そして胃腸の機能低下を特徴とします。体力が低下することで、さらに胃腸の機能が低下し、栄養の吸収が悪くなるという悪循環に陥ることがあります。

胃腸を守るヒント

日本の7月は、高温多湿な気候に加え、冷房の使用、冷たい飲食物の過剰摂取、生活リズムの乱れといった生活環境の変化が複合的に作用し、私たちの胃腸に様々な負担をかけます。これにより、食欲不振、消化不良、胃もたれ、下痢、便秘といった胃腸の不調が起こりやすくなります。

これらの不調を防ぐためには、日中の暑さ対策だけでなく、冷房の使用方法の見直し、冷たいものの摂りすぎに注意し、バランスの取れた食事を心がけること、そして十分な睡眠を確保することが重要です。また、消化しやすい食事を心がけ、水分補給も適切に行うことで、7月の厳しい時期を健やかに乗り越え、胃腸の健康を維持することができるでしょう。

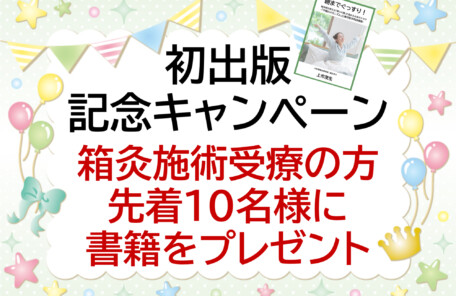

次回は、「お灸が胃腸を救う!温熱刺激で血行促進&消化力アップの秘密」を掲載する予定です。